«Dite a mio padre che ho avuto coraggio e non rimpiango nulla»

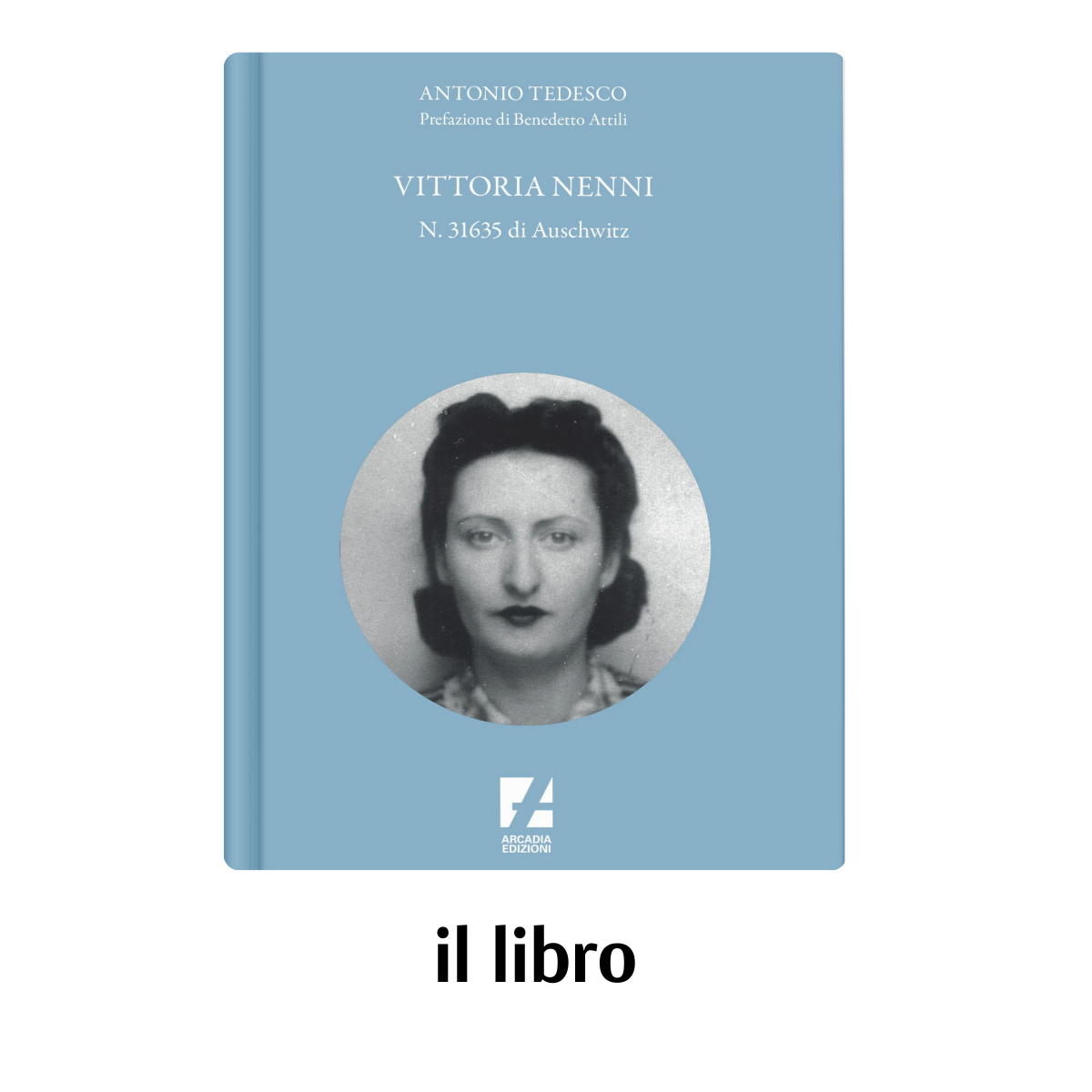

VITTORIA NENNI

La Fondazione Pietro Nenni ha dedicato numerose attività e iniziative alla figura di Vittoria Nenni, terzogenita di Pietro Nenni, morta ad Auschwitz nel luglio 1943. Con un impegno costante nella valorizzazione dell’eredità storica e umana che, con il suo coraggio, Vittoria Nenni ha lasciato, la Fondazione conserva un ricco archivio di materiale che racconta la sua vita. Scopri di più sulla figura di Vittoria Nenni e le iniziative a lei dedicate.